うちの子もそろそろスマホを持たせた方がいいのかな?でも、まだ早い気がするし、何が危ないんだろう…

小学生のお子さんを持つ親御さんなら、一度はスマホについて悩んだことがあるのではないでしょうか。

周りの友達がスマホを持ち始めると、仲間外れにならないか心配になる一方で、視力低下やネットトラブルなど、様々なリスクも頭をよぎりますよね。

この記事では、「小学生にスマホはまだ早いのか?」という疑問に対し、メリットとデメリットを徹底的に比較し、安全に使うための具体的な対策を解説します。

お子様の成長と安全のために、ぜひ最後までお読みください。

小学生にスマホは本当にまだ早い?現状と周りの声

小学生にスマホを持たせる時期は、お子様の成長や家庭環境によって異なり、「まだ早い」と感じるかどうかは親御さんの判断に委ねられます。

しかし、現状として小学生のスマホ所有は増加傾向にあり、周りの声も様々です。

近年、小学生のスマホ普及率は年々上昇しており、低年齢化が進んでいます。一方で、その影響を懸念する声も根強くあります。

小学生のスマホ普及率の現状

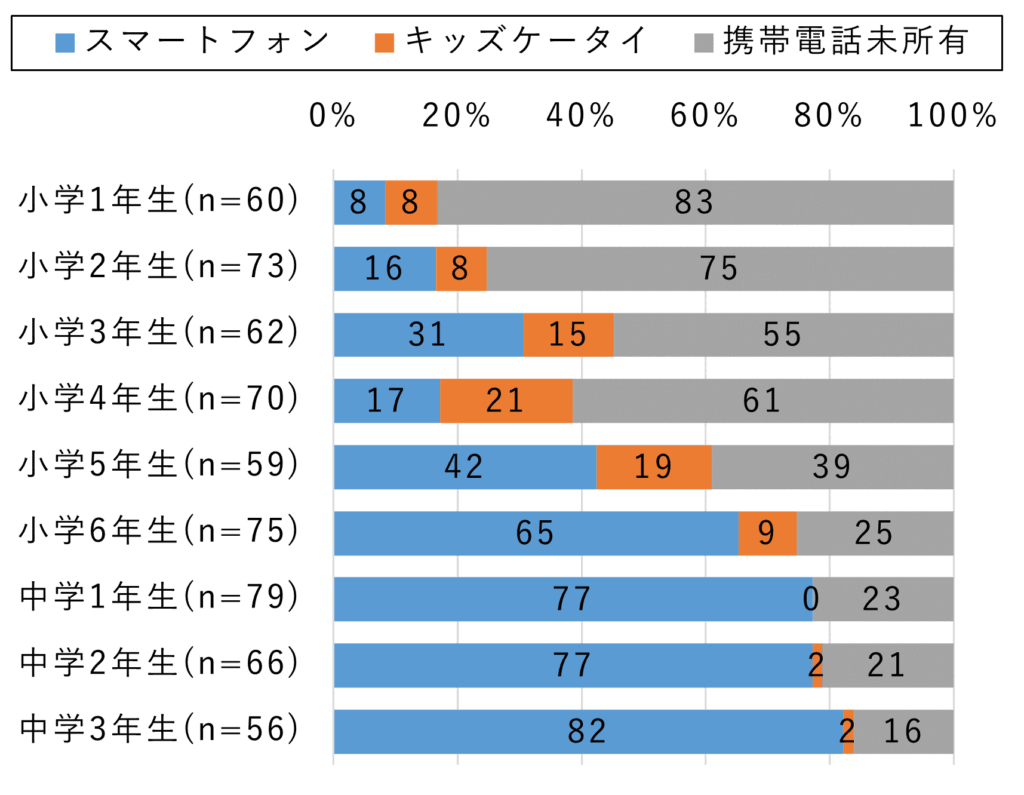

総務省の調査によると、小学生のスマホ所有率は年々増加傾向にあり、高学年になるほどその割合は高くなります。

最新のデータでは、小学6年生の約6割がスマホを所有しているという調査結果もあります。

「早い」と感じる親の理由、懸念点

「」など、親御さんがスマホを持たせるのを「早い」と感じる理由は様々です。

- まだ自制心がない

- 有害な情報に触れるのが心配

- 学力低下が心配

実際に、小学生が長時間ゲームに没頭してしまい、生活習慣が乱れたという事例や、SNSでのトラブルに巻き込まれたという事例も報告されています。

周りの保護者の意見や体験談

周りの保護者の意見も、「連絡手段として必要」「防犯のために持たせている」という肯定的な意見もあれば、「まだ早い」「トラブルが多くて後悔している」という否定的な意見もあります。

PTAの会合などで、スマホに関する情報交換が行われることもありますし、SNS上でも様々な意見が飛び交っています。

知っておきたい!小学生にスマホを持たせるメリット

小学生にスマホを持たせることには、防犯や学習支援など、いくつかのメリットも存在します。

上手に活用すれば、子どもの安全確保や学習意欲の向上に繋がる可能性があります。

防犯対策、緊急連絡手段としての安心感

登下校時や習い事の行き帰りなど、万が一の際に親と連絡が取れることは、大きな安心につながります。GPS機能付きのアプリを使えば、居場所を確認することも可能です。

不審者に遭遇した際に、すぐに親に連絡を取り助けを求めたという事例もあります。

学習支援ツールとしての活用

調べ学習アプリやオンライン教材、学習動画などを活用することで、学習意欲を高めたり、理解を深めたりすることができます。

わからない言葉をすぐに調べたり、興味のある分野について深く掘り下げたりするのに役立ちます。

友人とのコミュニケーション促進

友達との連絡手段として、情報交換や遊びの約束などに役立ちますが、オンラインでのコミュニケーションは誤解を生みやすい側面もあるため、注意が必要です。

グループチャットで連絡を取り合ったり、一緒にオンラインゲームを楽しんだりすることができますが、言葉遣いや時間管理など、ルールを決めることが大切です。

位置情報共有による見守り

共働きなどで、子どもが一人で行動する時間が多い家庭では、位置情報共有アプリを活用することで、子どもの居場所を確認でき、安心感につながります。

子どもが学校に到着したか、習い事の場所にいるかなどをリアルタイムで確認できます。

見過ごせない!小学生にスマホを持たせるデメリットとリスク

小学生にスマホを持たせることには、視力低下や依存、ネットトラブルなど、多くのデメリットとリスクが存在します。

まだ心身ともに発達段階にある小学生にとって、スマホの過度な利用は様々な悪影響を及ぼす可能性があるからです。

視力低下、睡眠不足への影響

長時間画面を見ることで、近視が進行したり、ブルーライトの影響で睡眠の質が低下したりする可能性があります。

寝る直前までスマホを使用することで、寝つきが悪くなったり、朝起きられなくなったりするケースがあります。

スマホ依存、使いすぎの心配

ゲームや動画視聴など、面白いコンテンツが多いため、子どもが夢中になりやすく、使用時間を守ることが難しい場合があります。

気づけば何時間もスマホを触ってしまい、勉強や運動、家族とのコミュニケーションの時間が減ってしまうことがあります。

不適切な情報へのアクセス、ネットいじめのリスク

有害なウェブサイトや暴力的なコンテンツにアクセスしたり、SNSなどを通じていじめに巻き込まれたりする可能性があります。

悪質なサイトに誘導されたり、匿名性の高いSNSで誹謗中傷を受けたりするケースがあります。

高額請求、課金トラブル

アプリ内課金や有料コンテンツの利用など、保護者の知らないうちに高額な請求が発生する可能性があります。

子どもがゲームに夢中になり、誤って高額なアイテムを購入してしまったという事例があります。

学力への影響の可能性

スマホの長時間利用は、学習時間の減少や集中力の低下につながり、学力に悪影響を与える可能性も指摘されています。

スマホに気を取られ、宿題に集中できなかったり、授業中に内職をしてしまったりするケースがあります。

【年齢別】小学生にスマホを持たせる際の考え方と注意点

小学生にスマホを持たせる時期や注意点は、年齢や発達段階によって異なります。

年齢が上がるにつれて理解力や自己管理能力も発達しますが、それぞれの段階で注意すべき点があります。

低学年(1~3年生)

まだ自己管理能力が低いため、スマホよりも通話機能に特化したキッズ携帯や見守りGPSなどが適している場合があります。

持たせる場合でも、利用目的を明確にし、保護者の目の届く範囲での利用が基本です。キッズ携帯を持たせ、緊急時の連絡手段とし、利用時間や場所を限定することが推奨されます。

中学年(4~5年生)

学習目的での利用(調べ学習アプリなど)も視野に入れることができますが、依然として利用時間の制限やフィルタリング設定は必須です。

親子でルールを決め、守る練習をする期間と捉えましょう。学習アプリの利用時間を決める、休憩時間を設けるなど、メリハリのある利用を促しましょう。

高学年(6年生)

ある程度自己管理能力も高まり、コミュニケーションの必要性も増してくる時期です。

スマホを持たせる場合は、契約内容や利用ルールについて親子で十分に話し合い、責任感を持たせるようにしましょう。

なぜスマホが必要なのか、どのように使うのか、ルールを守れなかった場合のペナルティなどを具体的に話し合うことが重要です。

安全に使うために!親がすべき対策とルール作り

小学生が安全にスマホを使うためには、親が主体となって対策を講じ、家庭内ルールを明確にすることが不可欠です。

子ども自身に判断を委ねるのではなく、親が積極的に関わることで、様々なリスクから子どもを守ることができます。

家庭内ルールの重要性と具体例

利用時間、利用場所、利用目的、課金、情報発信など、具体的なルールを親子で話し合って決め、書面化して共有しましょう。

- 1日の利用時間は〇時間まで

- ゲームは1日〇分まで

- SNSへの個人情報書き込み禁止

- アプリのダウンロードは親の許可制

- リビングでのみ使用可

具体的なルールを設定します。

フィルタリング設定の徹底

キャリアが提供するフィルタリングサービスや、専用のフィルタリングアプリ、スマホ本体のペアレンタルコントロール機能を活用し、有害なサイトやアプリへのアクセスを制限しましょう。

各キャリアのフィルタリングサービスの内容を比較検討し、お子様の年齢や利用状況に合わせて適切な設定を行いましょう。

ネットリテラシー教育の重要性

危険なサイトの見分け方、個人情報の保護、SNSでの注意点、著作権など、インターネットを安全に利用するための知識を教えましょう。

親子で一緒にインターネットを利用する中で、危険なサイトの特徴や情報リテラシーについて話し合う機会を持つことが大切です。

親子でのコミュニケーションの重要性

日頃からスマホの使い方について話し合い、困ったことがあったらいつでも相談できるような関係を築きましょう。

「何か困ったことがあったら、遠慮せずに教えてね」と伝え、お子様の不安に寄り添う姿勢が大切です。

契約時の注意点と料金プランの選び方

契約内容をしっかり確認し、子どもの利用状況に合った料金プランを選びましょう。高額請求を防ぐために、利用状況を定期的に確認することも重要です。

キッズ向けの割引プランや、データ通信量を制限できるプランなどを検討し、必要に応じて利用状況を確認できる設定にしておきましょう。

もしトラブルが起きてしまったら?親が取るべき対応

万が一、小学生がスマホに関するトラブルに巻き込まれてしまった場合は、親が冷静に対応し、適切な機関に相談することが重要です。

子ども自身で解決できない問題も多く、親のサポートが不可欠だからです。

ネットいじめの兆候と対応

子どもの様子がいつもと違う、スマホを隠れて使うようになったなどの兆候が見られたら、注意深く話を聞き、必要であれば学校や専門機関に相談しましょう。

いじめられている証拠を保存したり、学校の先生やスクールカウンセラーに相談したりすることが考えられます。

不適切なサイトへのアクセス時の対処法

フィルタリング設定を見直すと共に、なぜそのようなサイトにアクセスしてしまったのかを子どもと話し合い、正しい情報リテラシーを教えましょう。

誤って有害サイトを開いてしまった場合の対処法や、そのようなサイトには近づかないように注意喚起することが大切です。

課金トラブル発生時の対応

クレジットカードの明細を確認し、身に覚えのない請求があった場合は、カード会社やアプリの運営会社に問い合わせましょう。

再発防止のために、パスワード管理を徹底することも重要です。

なぜ課金してしまったのか子どもから事情を聞き、二度と起こらないようにルールを再確認しましょう。

依存傾向が見られた場合の対処法

利用時間を制限するだけでなく、スマホ以外の楽しい活動を促したり、家族で過ごす時間を増やしたりするなど、生活習慣全体を見直すことが大切です。

スマホを使わない時間帯を設けたり、家族で一緒に運動や趣味を楽しんだりする時間を作りましょう。

まとめ

小学生にスマホを持たせるかどうかは、ご家庭の考え方やお子様の成長によって判断が分かれる難しい問題です。

この記事では、スマホのメリットとデメリット、年齢別の考え方、安全に使うための対策、そしてトラブルが起きた際の対応について詳しく解説しました。

重要なのは、「まだ早いかも?」という疑問を持ちながらも、安易に禁止するのではなく、スマホの特性を理解し、適切なルールと対策を講じることです。

親御さんがしっかりと知識を持ち、お子様とコミュニケーションを取りながら、スマホとの健全な付き合い方をサポートしていくことが、子どもたちの安全と成長にとって何よりも大切です。

この記事が、皆様にとって少しでもお役に立てれば幸いです。

コメント